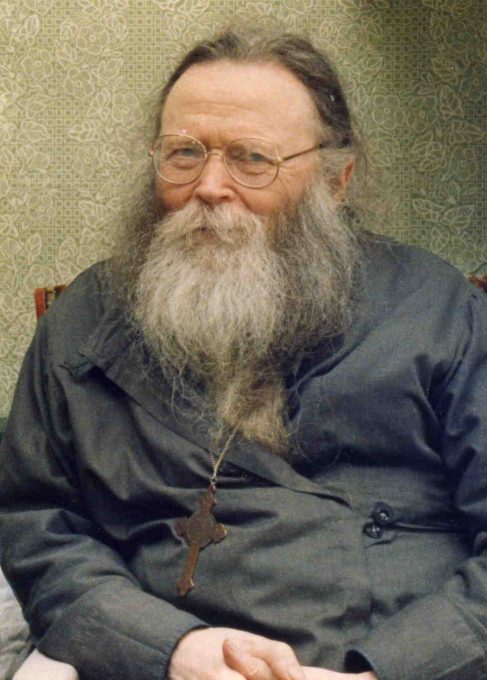

Протоиерей Михаил Труханов

исповедник православной веры, священник, пастырь, автор нескольких десятков книг о месте человека в жизни, о его предназначении, о смысле бытия, бывший узник ГУЛАГа, жизненный путь которого вместил и 15 лет лагерей, и жестокие болезни, и голод, и разлуку с близкими.

За долгие годы народного почитания старца Михаила Труханова сложилась традиция собираться три раза в год: в день рождения 14 сентября, день именин 21 ноября, и день кончины 16 марта.

Духовые чада и те, кто узнал о нем по его книгам уже после кончины, приходят в эти дни почтить память батюшки на Литургии и литии в Храме прп. Пимена Великого в Новых Воротниках и заупокойной панихиде на Ваганьковском кладбище у захоронения №33.

Пусть эта добрая традиция никогда не прерывается!

Книги прот. Михаила Труханова вы можете приобрести за свечным ящиком в храме прп. Пимена Великого.

Протоиерей Михаил Васильевич Труханов родился 14 сентября 1916 г. в селе Большая Тарасовка Клинцевского района Самарской губернии (ныне Саратовской области) в семье священника Василия Труханова. Прадед о. Михаила строил храмы. Отец закончил Киевскую духовную семинарию и получил благословение на брак с Акилиной Ивановной Бондарчук, пробывшей восемь лет на послушании в монастыре. У них родилось двенадцать детей, но десять из них умерли в младенческом возрасте. Остались лишь двое – десятый Иоанн и одиннадцатый Михаил. На Самарщине начался голод, и в 1923 г. семья переехала в Ташкентскую епархию. Школы там не было, и отец занимался сам с детьми арифметикой и грамматикой, добиваясь от них правильной каллиграфии.

В 1929 г. из Тамерлановки на Арале семье пришлось срочно уехать, по причине решения арестовать отца. Они прибыли в Туркестан, где испытали тяжелую нужду и голодали. Михаил впервые поступил в школу только в 1929 г., сразу в восьмой класс. Ему пришлось претерпеть немало насмешек за свое происхождение, неказистый внешний вид и ветхую одежду. Но скоро, благодаря его большим способностям, одноклассники и учителя стали уважительно называть его профессором. А о. Михаил всю свою жизнь с благодарностью вспоминал тех, кто оказал ему милость в то тяжелое время.

Закончив восьмилетку, Михаил в 14 лет уехал в Ташкент. Отец благословил его Святым Евангелием, сказав: «Читай, размышляй, исполняй. Тогда Господь будет с тобою и тогда у тебя будет всё, что Ему угодно, а мы – бедны, потому и тебе в дорогу ничего не даем, кроме хлеба и трешки денег». Окончив курсы чертежников-картографов, Михаил поступил на работу в трест геодезии, астрономии и картографии. Уже тогда ему пришлось вести суровый образ жизни, питаться только один раз в день в столовой, дома (в местах квартирования) никогда даже чая не пил. Он говорил, что от юношеских соблазнов его ограждал страх грешить и быть наказанным за грех, а также неказистая внешность.

«Благодарю Бога за Его любящее промыслительное водительство меня в отроческие и юношеские годы, вложившего в мое сердце страх Божий и стремление устроять жизнь по Евангелию Христову в Церкви Православной. Да услышат все Богодухновенное изречение Писания: "Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему", Господи (Пс. 118, 9)» –позже писал батюшка.

В 1937 г. Михаил, по совету сослуживца, едет в Москву поступать в институт геодезии и картографии, экстерном сдав экзамены за десятилетку. По дороге он сделал остановку в Туркестане и в последний раз встретился с отцом, который в тот же день уехал в Алма-Ату, а в ноябре вместе со всем духовенством собора был арестован, сослан на Колыму и там погиб.

Приехавшего в Москву Михаила поразило большое количество храмов. Он любил посещать Воскресенский храм в Сокольниках и молился там о даровании ему мудрости, чтобы преуспевать в науках. Получив на первом экзамене двойку, он отправился в храм и с обетом стать изгнанником в Сибири, молился, просил Господа, дозволить ему хоть три – четыре года здесь побыть и заложить основы знаний истины Его единой. Господь точно исполнил его просьбу, и Михаил три года и семь месяцев жил и учился в Москве, пока его не арестовали и отправили в ГУЛАГ на 5555 дней. Школой смирения, молитвы, терпения, страдания и опытного научения тому, чтобы всецело уповать на всегда благую волю Божию, называл о. Михаил время пребывания в лагере.

«И как же я должен быть всегда благодарен Спасителю Богу за такое Его любящее ко мне, грешнику, благоволение!» – говорил батюшка.

В то время вышел запрет на пересдачу вступительных экзаменов в вузы. Но Михаил все же пошел к ректору института, и тот, учитывая его стаж работы в тресте астрономии, геодезии и аэрофотосъемки, разрешил пересдачу экзамена по математике. Поступив в институт, он стал одним из лучших студентов. Михаил регулярно по воскресеньям и праздничным дням посещал богослужения. Настоятель храма свт. Николая (в Кузнецах) о. Александр Смирнов проявил к нему особое внимание, после службы приглашал на обед и разрешал работать в своей библиотеке. Это очень поддерживало бедного студента.

25 февраля 1941 г. у Михаила в общежитии был произведен обыск. Ему предъявили обвинение в организации кружка по изучению Библии и арестовали. В камере Бутырской тюрьмы он решил соблюдать предпасхальный пост, который начальство приняло за политическую голодовку. Сокамерники считали недоразумением его арест и верили в его скорое освобождение. В начале июня Михаилу объявляют приговор – восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Придя в камеру в радостном настроении, читая слова псалма «Хвали душе моя Господа», он стал просить Господа удостоить его и в заключении проповедовать Евангелие Христово. Во всём полагаясь на Промысл Божий о себе, Михаил сознавал, что раз его посадили за слово Божие, то он должен проповедовать это слово и здесь. Именно в тюрьмах и лагерях он познал силу Евангелия. Когда пытался проповедовать христианство «отпетым» убийцам, ворам «в законе», его не слушали. Тогда он начинал говорить главы из Евангелия по памяти. И все умолкали, воцарялась тишина. Его слушали, задавали вопросы, и тогда Михаил начинал рассказывать им о Спасителе.

В Унжлаге, около г. Горького (ныне Нижний Новгород), Михаил был зачислен в лесоповальную бригаду. Изнемогая от непосильной работы, он никогда не мог выполнить дневной нормы, не получал положенной пайки хлеба, т.к. часть забирали «блатники». Стал сдавать физически. Вскоре он уже не мог выходить на работу из-за начавшейся болезни сердца, сопровождавшейся отечностью конечностей и водянкой. Потом к этому добавилась пеллагра – тяжелое заболевание, от которого умирали многие заключенные в те годы.

Во время болезни произошла потеря памяти, он забыл почти всё, даже как зовут маму и все молитвы. Но сохранялась потребность молитвы, поэтому Михаил стал обращаться к Богу своими словами. Силу молитвы он знал с детства, когда смертельно больной отец попросил его, девятилетнего, встать перед образом Спасителя и попросить об исцелении отца. Через день отец встал здоровым. Затем в Туркестане, когда дома не осталось никакой еды, он, по совету матери, стал читать 40 акафистов святителю Николаю, и неожиданно ему предложили хорошо оплачиваемую посильную работу.

И теперь, в лагере, Михаила спасла непрестанная молитва «Боже, будь со мною!» Батюшка говорил, что в тех условиях без молитвы было просто невозможно выжить, она реально была глотком свежего воздуха, ей он дышал и питался. Непрестанная молитва согревала его, мёрзнущего и голодного, давала силы жить, утешала и укрепляла в вере. «Боже, будь со мною!» – этот вопль Михаила слышал Господь и не оставлял Своего угодника.

Любовь Божию батюшка ощущал там всегда. И чем тяжелее были условия жизни там, тем ближе он чувствовал рядом с собой Самого Христа. И потому НИКОГДА не унывал! Отец Михаил выжил в этих нечеловеческих условиях, потому что Господь всегда был с ним.

«Боже, будь со мною!»

«Когда завистники клевещут на меня,

Когда товарищи смеются надо мною,

Когда враги преследуют меня,

Я пред Тобой − одна молитва:

Боже, будь со мною!

Когда от общества родных я отлучен,

Когда презрен я властью и страною,

Когда в тюрьму иль лагерь заключен,

Я пред Тобой − одна молитва:

Боже, будь со мною!

Когда изнемогаю на работах я в лесу.

Когда от холода я коченею под пургою,

Когда в постели я больной лежу,

Я пред Тобой − одна молитва:

Боже, будь со мною!»

Михаил Труханов. 1954 г. (Омск)

Вот только несколько примеров из его лагерной жизни. Ослабевший от постоянного недоедания («у́рки» отнимали и без того маленькую па́йку хлеба) и ежедневного 12-часового труда на лесоповале Михаил отморозил на ночной погрузке леса три пальца правой стопы, что привело к их ампутации. Было бы невозможно выжить долгие последующие годы в лагере на лесоповальных работах, если бы не это болезненное отморожение пальцев на правой ноге, что не позволяло выводить зека на работы за пределы зоны.

Умирал от пеллагры, но милостью Божией выжил и был отправлен в другой лагпункт преподавать инженерам элементы топографии, о чем раньше не имел никакого понятия. За отказ сотрудничать с КГБ (доносить на своих) лагерный уполномоченный с обещанием «сгноить» отправляет Михаила в штрафной лагерь на лесоповал. Но Господь устрояет иначе, и Михаилу поручают заниматься изобретательской деятельностью. Не имея специального образования, но молясь и читая Евангелие, Михаил изобрел циркулярную пилу для распиловки брёвен на лесоповале.

В 1946 г. его перебрасывают на Дальний Восток. В феврале 1949 г. он получает формальное освобождение из лагеря, но фактически оставлен в Ванино до особого распоряжения. В марте 1951 г. этапируют в Красноярский край, где Михаил исцеляет больную раком многодетную женщину Анну.

21 марта 1953 г. – новый арест и осуждение на 10 лет. Красноярск, затем Омский каторжный лагерь (до марта 1956 г.), где происходит чудесное событие. Еще в детстве, когда Михаилу было семь лет, его отец усиленно молился Господу, кому из детей быть доктором, а кому священником. Михаилу выпал жребий быть доктором, что очень огорчило его, но отец все время твердил, что ему профессором назначено быть от Господа. И вот в каторжном лагере близ Омска неожиданно для себя Михаил начинает работать врачом – терапевтом, бактериологом, рентгенологом, заведующим эпидемиологической лабораторией. Не имея медицинского образования, Михаил прекрасно справляется с работой, даже делает доклады среди врачей, отвечает на их вопросы, приводя специалистов в недоумение: откуда он, находясь в лагере, знает все новейшие разработки в данной области медицины?! Вот что делает Бог по вере Своего угодника! Батюшка не раз говорил, что Господь, если Ему это угодно, даёт такие знания, которые вы ни в одном университете не получите, и он лично – этому живой свидетель.

Михаил Труханов не просто выжил, он привел к вере многих заключенных! В архиве батюшки хранятся письма благодарности за его слово веры и любви от людей, знавших отца Михаила в те годы. Господь возлюбил Своего избранника, дав силы и мужество выстоять и не сломаться от всех искушений, еще и для того, чтобы после освобождения донести до тысяч людей искреннюю любовь Христову, которая всегда горела в сердце Михаила.

В конце 1940 г., незадолго до ареста, в Богоявленском соборе Михаила познакомили с Верой Александровной Леонидовой. Она была москвичка, работала чертежницей на номерном заводе. На первой же встрече Михаил неожиданно сказал, что его будущее – в лагерях. Потом все 15 лет заключения Вера Александровна поддерживала Михаила, навещала его в лагере, передавала ему Святые Дары от о. Александра Смирнова.

С номерного завода ее уволили за переписку с заключенным, и она работала на дому. После досрочного освобождения в марте 1956 г. и полной реабилитации Михаил едет в Москву, где они с Верой Александровной регистрируют брак (но они жили как брат и сестра). Михаил восстанавливается в институте геодезии и картографии и закачивает его.

В 1958 г. архиепископ Черниговский Андрей рукополагает Михаила в сан священника. Сдав экстерном экзамены за Семинарию и за первый курс Академии, с октября 1963 г. о. Михаил в течение четырех лет обучался в Московской Духовной Академии. Закончив ее блестяще в 1967 г., он получил степень кандидата богословия. За это время был награжден двумя наградами: наперстным крестом и протоиерейством.

Время священнического служения о. Михаила выпало на период гонений на Церковь в 60-е годы. За ревностное служение ему не давали подолгу служить на одном месте, но он не мог не говорить людям о Боге. Служил о. Михаил в различных храмах Московской епархии и приобрел много духовных чад. Последним местом его служения перед выходом за штат в 1979 г. был храм свт. Николая в с. Пушкино.

В 1990-е годы начинается открытое старческое окормление о. Михаилом верующих. В его доме собирались люди разных сословий, монашествующие и творческая интеллигенция, ученые и врачи. И никто не уходил от него неутешенным и ненакормленным.

В 1993–2000 гг. были опубликованы богословские работы о. Михаила. В тот период они оказали существенное влияние на формирование истинного православного мировоззрения многих людей, пришедших тогда в Церковь. Это такие работы как: «Об истоках христианской веры» (1993); «Как спастись в современном мире. Апология христианского поста» (1993); «Прикосновение любви» (1994); «Дивны дела Твои, Господи. Слово о Шестодневе. Евхаристия. О Промысле Божием» (1995); «Воспоминания: первые сорок лет моей жизни. О поминовении усопших» (1996) и др.

С начала 2000 г. о. Михаил начинает тяжело болеть, но продолжает принимать людей, молиться и помогать в самых затруднительных обстоятельствах, даже предпринимает дальние поездки к своим духовным чадам. Скончался протоиерей Михаил 16 марта 2006 г. в Белоруссии. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его верная спутница матушка Вера Александровна упокоилась 11 января 2011 г., на 98 году жизни. Похоронена рядом с о. Михаилом.